聽力保健123

生命的定義之一為能夠感知外在的刺激以及反應,除了視覺、嗅覺、觸覺外,聲音跟聽力是上天賦予地球動物獨特的感知。不同的動物可以發出不同頻率的音波,以及感受不同頻率的音波。海豚可以發出遠較人類高頻的聲音,所以被稱為海豚音,蝙蝠可以發出人類聽不到的高音頻聲音,我們可以稱之為超音波。聲波在空氣行進速度固定約每秒340 公尺,每秒的震動次數稱之為頻率叫赫茲(Hz),國中物理告訴我們頻率乘上波長就等於波速。生物可以利用聲帶張力的改變來改變發出聲音的頻率,藉此調整波長,如此可以在上呼吸道產生共鳴,發出響亮的聲音。

人類可以發出的聲音頻率範圍約在80至200赫茲,男生較低、女生較高。人類耳朵可以聽到的頻率範圍約在20到20,000赫茲,超過20,000赫茲就叫做超音波。狗可以聽到0到40,000赫茲的聲音,因此夜晚可以比人類感知細微的變化,這時人類可能會覺得狗是否會看到什麼靈異現象呢~!

聲波的特性,除了固定約每秒340 公尺,每秒的震動次數稱之為頻率叫赫茲(Hz),國中物理告訴我們頻率乘上波長就等於波速外,震動的振幅表示的就是傳遞出去的能量。我們可以分貝(dB)數來表示。大家知道什麼樣的聽力算是正常嗎?其實一般人講話的音量約在50分貝,而一般人正常聽力範圍為25分貝以下,代表能聽到的最小音量應該要低於25分貝;如果能聽到的最小音量介於25分貝到40分貝,則屬輕度聽損,無法小聲對談;若介於41到70分貝,屬中度聽損,一般音量無法對談,需要透過高分貝喊叫才能溝通,往往會造成溝通上的困擾;如果介於71到90分貝,屬重度聽損,則無法正常對談,對於人際關係也會有很大的障礙。

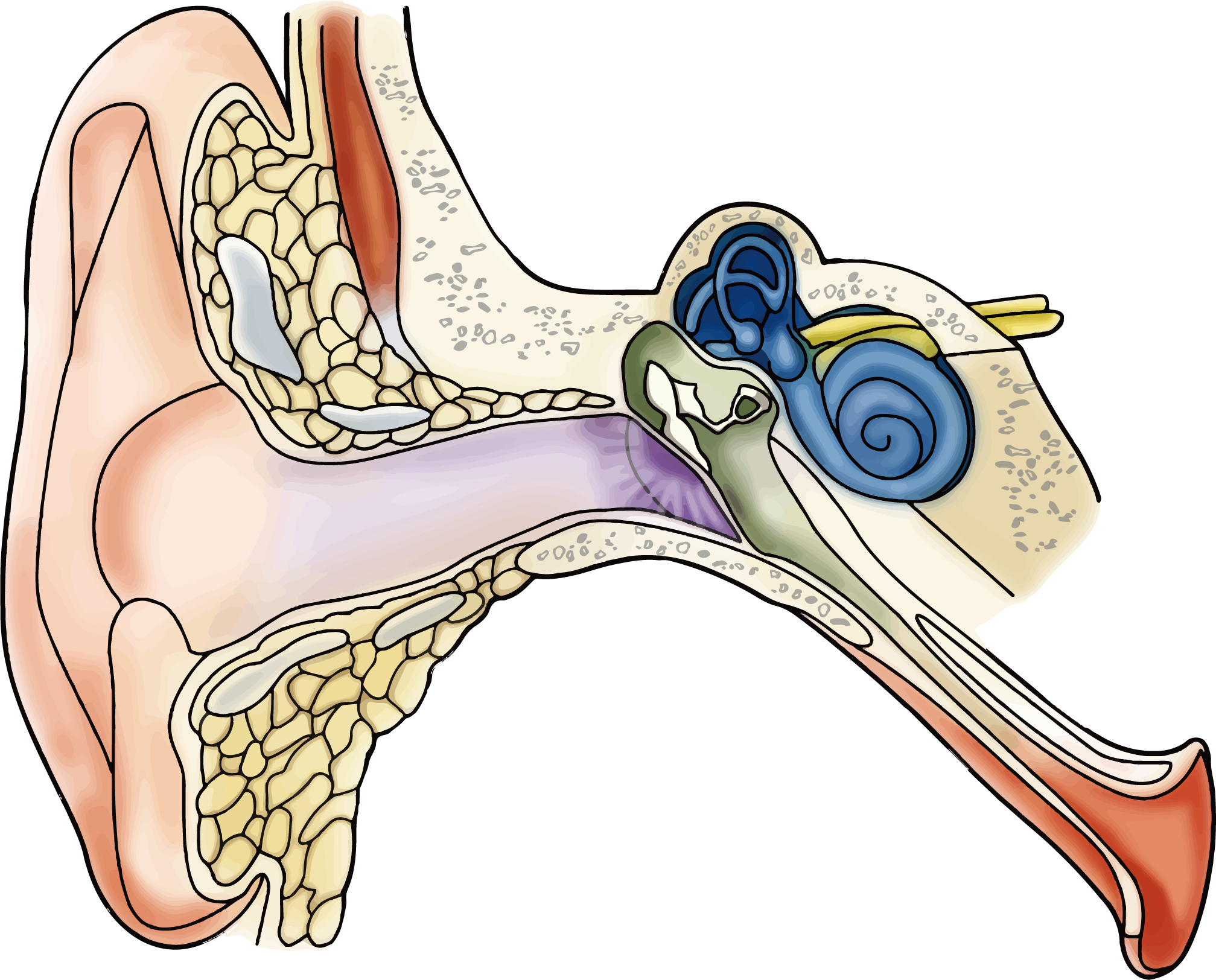

耳朵主要分為三個部份:外耳、中耳及內耳,內耳由聽覺神經連接大腦。

耳朵任何一處出現問題都可能會引致聽力損失。

常見聽力損失的原因

針對不同族群,導致聽力受損的成因也不盡相同,常見原因簡述如下:

- 先天性聽損

新生兒聽力障礙是最常見的先天缺陷之一,每500到1000名新生兒中約1人為雙耳重度聽障,2-3人為輕中度或單耳聽障。由於一歲前是語言發展的黃金期,若缺乏聲音刺激,語言發展會受影響。建議及早進行聽力篩檢,於3個月內確診並展開治療,可促進語言正常發展,對聽障兒的未來有極大幫助。 - 耳垢堵塞、中耳積水或慢性中耳炎

外耳道因為演化,內側較高,開口較低,具抗重力作用(見圖),因此不會下雨外耳道進水,浸水也會自然排出。耳部相關症狀如耳悶或耳朵流湯流膿的患者,可能因為耳垢堵塞、中耳積水或慢性中耳炎反覆感染造成聽力衰退,這個情況建議找專業耳鼻喉科醫師諮詢。 - 噪音性

工作場所噪音造成的聽力損失,是重要的勞工安全衛生議題,有研究發現從事鋼鐵業噪音作業勞工較差耳的4kHz聽力損失達40分貝以上的有29%,6kHz的聽力損失更達31%。另外根據台大楊怡和教授研究,娛樂場所的噪音值均甚高,有導致聽性外傷的潛在危險,噪音源以隨身聽最多,其次為迪斯可舞廳及KTV,其餘如搖滾樂唱會、酒館(pub)、小鋼珠(柏青哥)、音響、運動會起跑槍等等。由於這些娛樂場所的噪音值均甚高,有導致聽性外傷的潛在危險,宜多加宣導,不容忽視。 - 退化性

年過五十歲之後,聽力便開始減退。原因除了內耳耳蝸及聽神經退化之外,大腦對語言的理解能力也跟著衰退,所以會出現「聽得到,但是聽不懂」的情形。 - 突發性聽障

大部分患者的描述是突然一耳聽不到聲音,或是忽然發現接電話聽不到聲音。原因可能是內耳血液循環障礙,或病毒感染。這個情況建議盡早就醫。 - 可能有耳毒性的藥物

目前已經知道一些藥物可能會傷害到內耳。常見的藥物有抗生素 (Aminoglycoside類),利尿劑(furosemide),消炎藥(salicylat阿斯匹靈等),奎寧(quinine),某些化療藥物(如cisplatin),汞、鉛等重金屬。

聽力保健你我做得到

- 飲食

內耳淋巴水腫及偏頭痛

很多病人陣發性眩暈伴隨聽力障礙,會被診斷為內耳淋巴水腫, 或稱之梅尼爾氏症,此類病人平時應睡眠充足,避免熬夜及過度勞累。飲食要保持清淡,避免太鹹的飲食;部分梅尼爾氏症病人常常會伴隨偏頭痛的現象,應避免冰涼過甜、含咖啡因或含酪胺食物如奶類製品、柑橘類等,以及不抽菸、不喝酒等良好生活習慣,以降低內耳淋巴水腫發作及聽力惡化的機會。 - 藥物

藥物如抗生素、利尿劑、阿斯匹靈、化療藥等可能影響聽力。當有服用以上藥物並出現聽力障礙的病患,可以跟開立處方的醫師討論,是否有其他替代藥物可以取代。 - 防噪音耳塞

如工作場所需要噪音暴露,建議配戴防噪音耳塞;高噪音值的娛樂場所,有導致聽性外傷的潛在危險,也建議盡少前往。 - 耳機使用及選擇

耳塞式耳機因密閉設計,易導致耳朵受損,全罩式耳機包覆性佳,可降低音量,適合長期使用。研究顯示,每天以60分貝以上音量連聽超過3小時,一週內可能損害耳蝸,引發耳鳴與聽力下降。建議遵循「60、60」原則:音量不超過最大音量的60%,每日使用不超過60分鐘。或依美國建議,將音量控制在60%以下,每次聆聽不超過30分鐘,以保護聽力。

聽力受損時的治療與復健

- 耳垢堵塞、中耳積水或慢性中耳炎

如果是可逆的原因如慢性中耳炎、突發性重聽或是內耳疾病,我們可以給予藥物治療。中耳積水及慢性中耳炎則可以透過手術處理。耳垢是耳道內的分泌物,內含油脂與防菌的酵素,能清潔並保護耳道,抑制細菌生長,當過多耳垢造成堵塞耳道時,會引發耳朵疼痛或耳內出現聲響,耳朵可能會覺得腫脹帶有疼痛感,如果病患有此種症狀出現,可由耳鼻喉醫師局部治療便可獲得改善。慢性中耳炎可能就要由耳鼻喉醫師手術治療。 - 積液性中耳炎

小兒中耳炎很常見,可分為急性中耳炎與積液性中耳炎兩種,其中罹患急性中耳炎的情形非常普遍,根據統計,有三分之一的小孩,一歲以前罹患過一次急性中耳炎,三分之二的小孩,二歲以前罹患過一次,其中更有三分之一罹患過三次以上。積液性中耳炎,是指中耳腔長期的反覆性發炎,造成中耳腔內的液體蓄積所致(上圖)。中耳積液超過三個月,或聽力影響較大,為中耳通氣管置入的時機,會建議置放中耳通氣管,以改善聽力。

突發性聽障

大部分患者的描述是突然一耳聽不到聲音,或是忽然發現接電話聽不到聲音。原因可能是內耳血液循環障礙,或病毒感染。特別是慢性病如糖尿病或心血管疾病或是因為頭頸部腫瘤接受放射線治療的患者,因為局部血液循環惡化導致聽力受損。治療以促進循環及類固醇等藥物改善血液循環,或降低病毒感染所引起的發炎為主,建議在病發一星期內就開始治療,療效較佳。大約60%的病人,聽力可以獲得改善,但若超過3個月聽力仍無進展,則難再有所進步。目前也有醫師採用耳內注射類固醇或以高壓的氧氣治療。同時也建議病人戒菸並控制糖尿病、高血脂等慢性病,以減少局部血液循環惡化情形產生。

助聽器

當聽力損失在40-60分貝者,在日常生活上對聲音的感知有困難,其發音含糊不清,故其語言表達與溝通能力不好;當聽力損失在60-90分貝者,多半依賴視覺和觸覺來適應社會環境,在人際交往與日常生活中常感不便。全聾指聽力損失在90分貝以上者,對聲音的知覺相當困難,完全依賴視覺和觸覺來適應社會環境,在人際交往與日常生活中常更感不便。

對於不可逆的原因,如老化或噪音性聽損等等聽力損失,如有影響到日常生活溝通,則可以考慮配戴助聽器

有研究指出聽障患者往往怕被知道聽障所以不想戴助聽器,且因為聽力不好而覺得悲傷、因為聽力不好容易和別人爭執,在工作上因為聽力不好影響工作升遷;病人往往不了解聽力輔助器使用的重要,對使用助聽器接受度太低, 根據研究目前使用助聽器的此類病患僅有39%。推敲原因可能聽障病患僅有23.1%的病人有固定3萬元以上之收入,因此聽障病人經濟是主要問題;醫護人員會視情況針對病患聽力情況協助病人申請殘障資格鑑定。鼓勵病人使用助聽器改善聽力問題,同時經由他人經驗中學習成長,病患也應配合指示善用助聽器提升生活品質,以降低失智情形產生。